La Chasse au loup 🐺

Ce travail fait suite à Chien enragé 🎞️.

La figure de la détective autiste dans les trois premiers épisodes de la série télévisée suédo-danoise Bron (2011)

Quel lien peut bien exister entre le film noir d’Akira Kurosawa, Chien enragé, sorti au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et une série télévisée suédo-danoise diffusée pour la première fois en 2011 ? Quelle idée traversant le vaste continent de la fiction criminelle vient, comme un refrain séduisant quoique quelque peu agaçant, s’insinuer aussi bien dans les romans et nouvelles fin-de-siècle d’Arthur Conan Doyle, mettant en scène le célèbre limier Sherlock Holmes, que dans des séries policières contemporaines telles que Criminal Minds (2005), Bones (2005), Sherlock (2010) ou, plus précisément ici, Bron ? Si le réalisateur japonais confie s’être inspiré du commissaire Jules Maigret né sous la plume de Georges Simenon1, l’identité problématique du détective et sa confusion avec le criminel renvoient à un tout autre type de personnage, celui du « détective autiste »2 trouvant son origine, selon Sonya Freeman Loftis, sous la plume d’Arthur Conan Doyle et survivant depuis dans ses réécritures, suites et nouvelles incarnations médiatiques. Puisque l’une de ses plus récentes occurrences, Saga Norén, semble au premier abord à s’éloigner des conceptions habituellement rattachées à ce personnage, nous nous demanderons comment, dans cette représentation, l’autisme et ses stéréotypes participent du dispositif narratif de la fiction criminelle. Après avoir établi en quoi l’enquêtrice de Bron peut être identifiée aussi bien comme un avatar holmésien que comme une représentation fictionnelle d’un individu avec autisme3 et analysé la distance prise avec les stéréotypes habituels, nous nous attacherons à définir la fonction narrative du détective autiste dans les trois premiers épisodes de la série télévisée suédo-danoise.

Si, du temps d’Arthur Conan Doyle, le terme « autisme » et le diagnostic médical qu’il suppose n’ont pas cours4, la naissance de Sherlock Holmes se fait dans le « contexte scientifique particulièrement turbulent »5 propice à son émergence dans la langue et dans la nosographie. « [E]n moins d’un siècle, on a découvert la percussion, l’auscultation, l’anesthésie, l’antisepsie, la bactériologie, la radiologie médicale, la vaccination… »6, mais aussi l’hypnose et, bientôt, la psychanalyse qui entreront en résonance avec la fascination de l’auteur de The History of Spiritualism pour les mystères de l’esprit. De la même manière, l’obsession actuelle des fictions médiatiques pour le personnage avec autisme7 intervient dans un contexte où le diagnostic médical se consolide, où différentes théories sont avancées puis renforcées par des données expérimentales positives, où les notions approximatives jusque-là répandues dans le corps médical se voient peu à peu remplacées par des connaissances scientifiques, mais où le mystère, et malheureusement l’ignorance, restent encore largement la norme, laissant à la fiction aussi bien un espace à investir que des stéréotypes à explorer. Si nous ne parlerons pas de traits ou de critères de diagnostic, mais de stéréotypes de l’autisme puisqu’il s’agit d’une fiction, il convient de relever ce qui nous permet d’affirmer que l’enquêtrice Saga Norén de Bron s’inscrit dans la vague récente inondant la scène médiatique de personnages avec autisme, d’autant que le générique et l’esthétique de la série dans son ensemble nous invitent à considérer la série comme une vision réaliste du monde contemporain puisque l’absence de stabilisation de la caméra et le bruit numérique des scènes de nuit caractéristique des productions familiales participent d’un effet de réalisme. Dès l’ouverture, Saga est montrée comme étant froide, attachée au respect des règles, insensible aux inquiétudes de la femme dans l’ambulance qui voudrait traverser la scène de crime pour que son mari puisse rejoindre l’hôpital où l’attend un nouveau cœur (1, 8:20)8. Durant l’échange entre les deux femmes, Saga reste inexpressive ou, tout du moins, conserve la même composition, tandis que Martin, sur lequel la caméra bascule, s’agace, sourit puis fusille du regard l’enquêtrice qui s’éloigne. De la même manière, lorsque les agents sur place découvrent que le corps est coupé en deux (1, 10:20), le visage de Saga change à peine et seul le téléphone, qui était contre son oreille, opère un lent mouvement de descente. L’horreur de la scène est à chercher ailleurs, dans les viscères exposés, mais surtout dans le cri de l’agent de terrain qui s’exclame « Ah, putain ! », dans les quelques pas en arrière qu’il effectue et dans la musique angoissante qui, tous, contrastent avec les traits figés du visage de Saga. Tout comme sa froideur, sa maladresse dans la conversation participe du stéréotype du manque d’empathie que les autistes manifesteraient. Après avoir annoncé la mort d’une des victimes à sa famille, elle demande au mari si des personnes auraient pu lui en vouloir pour diverses raisons. Le mari évoque alors la prise de position de sa femme concernant les bibliothèques publiques qu’elle aurait voulu rendre payantes. Alors qu’il conviendrait, selon l’usage et même en cas de désaccord, de ménager le nouveau veuf, Saga répond que « C’est idiot. […] Seuls les riches pourraient lire. La fracture sociale augmenterait. » (1, 12:05). Plus tard, dans la voiture conduite par son homologue danois, Martin Rohdes, Saga semble ne pas l’écouter parler puisqu’elle ne répond pas, de temps en temps, les « Oui » et « Mmm » (3, 14:34) qui sont d’usage. Lorsqu’il s’en inquiète, elle lui répond logiquement : « On est dans la même voiture. Comment ne pas vous entendre. » (3, 14:44), illustrant à la fois son apparente isolation et ses difficultés à assimiler les règles implicites de la communication sociale. À ces difficultés s’ajoutent l’interprétation littérale qui fait que, devant la maison de Charlotte Sorringer qu’ils sont venus interroger, après que celle-ci lui a répondu qu’elle ne parlerait pas à Saga, mais qu’elle accepterait de discuter avec Martin, Saga reste interloquée, sur le seuil que Martin franchit. Voyant que sa partenaire ne le suit pas, il se retourne et, servant d’interprète, lui suggère qu’elle peut tout de même entrer et écouter la conversation, même si elle n’y participe pas directement (3, 33:14). Saga est ainsi affublée, dès les premiers épisodes, de divers stéréotypes de l’autisme, allant de la compréhension littérale et du respect des règles à l’isolation sociale et au manque d’empathie.

Il n’est cependant pas nécessaire d’établir un diagnostic plus avancé pour caractériser Saga Norén comme une représentation fictionnelle d’un individu autiste puisque, comme Sherlock Holmes, qui a été diagnostiqué rétrospectivement dans des articles de journaux et de magazines, notamment dans The New York Times9 et dans Psychology Today10, la presse paraît unanime et ne manque pas, à chaque évocation de la série, de définir Saga comme une autiste ou, de manière interchangeable, comme ayant le syndrome d’Asperger. Gerard Gilbert, dans The Independant, note dès l’entrée en matière qu’elle se situe « quelque part sur le spectre d’Asperger »11 [c’est nous qui traduisons]. De la même manière, Pierre Sérisier, sur le blog Le Monde des séries, précise d’emblée que Saga Norén « souffr[e] d’une forme d’autisme »12, transformant ce faisant le trouble du neuro-développement en pathologie. Cette association systématique traduit l’importance des stéréotypes de l’autisme dans la construction même du personnage. Dans un entretien avec Sofia Helin, qui joue le rôle de Saga Norén, conduit par Sébastien Mauge, l’actrice prend la charge du diagnostic lorsqu’elle prétend s’être « inspirée du syndrome d’Asperger »13, avoir « lu beaucoup d’autobiographies écrites par des personnes ayant ce syndrome »14 avant de se mettre « à agir comme elles, dans la rue, pour [s]’imprégner du personnage et découvrir ce que cela signifiait d’avoir des difficultés à interagir avec le monde »15. Pourtant, cette association que les journalistes et l’actrice ne manquent pas d’évoquer, qu’elle soit réalisée dans un but diagnostic référentiel ou pour identifier un type de personnage fictionnel, reste extradiégétique et n’est jamais mentionnée dans la série en elle-même.

Cette absence d’une identification intradiégétique n’est pas passée inaperçue et Lucy Townsend ne manque pas de le faire remarquer dans un article paru sur le site web de BBC News : « While the writers of The Bridge have never confirmed that Saga has Asperger syndrome - a form of autism - it has been generally assumed to be the case. Sofia Helin, the actress who plays her, has regularly referred to it in interviews. She researched the condition before filming started and has been sent letters and fan mail from people with the condition, as well as from the Swedish Asperger society. »16. Ce refus systématique de mettre un mot sur la chose n’est pas isolé et il se trouve bien souvent que, si l’identification est évidente, les mots « autisme » ou « Asperger » sont condamnés à ne pas apparaître dans le script des séries télévisées. Dans le cas de Criminal Minds, si le syndrome d’Asperger est vaguement évoqué dans la série, mais jamais confirmé, c’est également l’acteur incarnant Spencer Reid qui le révèle dans un entretien : « He's an eccentric genius, with hints of schizophrenia and minor autism, Asperger's syndrome. Reid is 24, 25 years old with three Ph.D.'s and one can't usually achieve that without some form of autism. »17. Concernant Temperance Brennan, c’est Hart Hanson, le créateur de la série Bones qui identifie, dans un entretien, le personnage comme étant autiste en expliquant que celui-ci est inspiré d’un ami à lui ayant un diagnostic de syndrome d’Asperger, tout en expliquant les raisons qui l’ont poussé à ne pas le mentionner directement au sein des épisodes : « Brennan’s diagnosis is never revealed in the show because of “the needs of a broadcast network like Fox to get as large an audience as possible.” »18. Il ajoute ensuite : « if we were on cable, we would have said from the beginning that Brennan has Asperger’s… Instead, it being a network, we decided not to label a main character »19. Si la justification – le besoin d’élargir l’audience en ne limitant pas les possibilités d’identification du spectateur par un personnage à l’altérité clairement identifiée – semble plausible, il n’est pas impossible que les répercussions liées à la manipulation de stéréotypes, dangereux à la fois pour la perception des individus avec autisme et pour l’identité des autistes eux-mêmes, entrent dans les considérations des créateurs et diffuseurs de ces séries télévisées.

C’est dans ce contexte d’existence de personnages médiatiques similaires, mais dont la ressemblance même reste innomée, d’idée sans nom pourtant largement répandue et soumise aux mêmes stéréotypes répétés d’une occurrence à l’autre, propagés au fil de la diffusion incessante des épisodes, que s’inscrit Bron et sa détective autiste, Saga Norén. L’autisme, pourtant, en tant que trouble du neuro-développement, est une « catégorie incroyablement instable »20 [c’est nous qui traduisons] offrant une grande diversité d’expression qui pousse le professeur en éducation spécialisée Stephen M. Shore à déclarer, dans l’aphorisme suivant : « When you’ve met one person with autism, you’ve met one person with autism. »21. Pourtant, anomalie dans le paysage médiatique, Bron semble parfois jouer avec ces stéréotypes attachés à l’autisme, mais aussi avec d’autres comme ceux liés au genre, et, au moins le temps d’un instant, les remettre en question. Dans le deuxième épisode, alors que Saga était plongée dans un essai mentionné par le tueur, lui prend l’envie de partir à la recherche d’un partenaire sexuel dans un bar de la ville. Lorsqu’un homme s’approche d’elle et lui propose un verre, elle le refuse, non parce qu’elle rejette l’individu qui s’est approché d’elle, mais parce qu’elle ne souhaite pas boire (2, 41:13). Celui-ci pensant avoir été éconduit, la scène se produit à nouveau, mais, cette fois, c’est Saga qui s’approche de l’homme assis au comptoir, inversant les rôles, et, sans avoir échangé de banalités, elle lui propose de manière plutôt directe : « Tu veux faire l’amour avoir moi chez moi ? » (2, 41:39). La chose accomplie, elle se détourne et s’endort blottie dans sa couverture, laissant son amant sidéré et quelque peu esseulé. Si le stéréotype de la froideur est reproduit à la lettre, celui de l’asexualité de l’autiste, quasiment systématique22, a le mérite de ne pas l’être, même s’il n’a tendance à ne s’appliquer qu’aux individus masculins, Temperance Brennan ayant une sexualité similaire et tout aussi désengagée avant de tomber dans les bras de son partenaire et agent du FBI, Seeley Booth. Dans le cas de Bones, le basculement s’étend plus généralement à la sphère sociale, puisque c’est du protagoniste féminin qu’émane la demande en mariage. Renversant à la fois les stéréotypes du genre et de l’autisme, cette représentation est cependant susceptible de tomber dans le stéréotype inverse. Dans l’ouverture du deuxième épisode, Saga apparaît aux côtés de sa Porsche négligée (2, 5:15), singeant un autre personnage d’une autre série surchargée de stéréotypes sur la masculinité de son protagoniste, l’auteur à succès et playboy Hank Moody de Californication (2007).

Quoi qu’il en soit, dans le cas de Saga Norén, le renversement des stéréotypes de genre fait également écho à la théorie controversée, en partie par la terminologie qu’elle emploie, de Simon Baron-Cohen postulant que l’autisme est un cas extrême de « cerveau masculin »23 prédisposé pour la logique, mais peu porté à l’expression des sentiments, comme le confirme Temperance Brennan, s’adressant à Seeley Booth : « You’re a heart person. I’m a brain person. »24.

S’il pourrait là aussi appartenir à la liste des stéréotypes de genre largement répandus, l’opposition entre sincérité et duplicité, entre un neurotypique25 franc, parce que regardant l’autre droit dans les yeux, et un autiste fourbe, car fuyant le regard insupportable de l’étranger, est également caractéristique des représentations de l’autisme.

Durant l’interrogatoire du journaliste Daniel Ferbé qui a lieu lors du deuxième épisode et auquel Saga ne comptait pas participer, Martin se positionne directement en face du suspect et établit un contact visuel soutenu. Saga, en revanche, semble mal à l’aise et, plutôt que de s’asseoir en face de Daniel, elle reste debout, appuyée contre le mur, les mains dans les poches, et l’observe de biais avant de se déplacer, toujours dans l’extrême périphérie du champ de vision du suspect, renforçant à priori le stéréotype faisant de l’autiste, parce qu’il ne peut soutenir le regard de l’autre, un individu fourbe, sournois, inquiétant (2, 9:00), d’autant plus que Saga se déplace ici à la manière d’un grand félin approchant silencieusement de sa proie pour la saisir à la nuque. Pourtant, l’instant d’après, alors que les deux enquêteurs sortent de la pièce, Saga, visiblement troublée par l’accusation de possession de drogue formulée par Matin, lui reproche, déjouant ce faisant les apparences et contredisant le stéréotype illustré : « Un interrogateur ne ment jamais. » (2, 9:55). Martin, semblant jouer franc jeu, regardant le suspect directement dans les yeux, a menti et Saga, se déplaçant pourtant dans les zones d’ombre et évitant de croiser la vision de Daniel, n’approuve pas le manquement aux règles strictes régissant la pratique de l’interrogatoire. De la même manière que la façon qu’Holmes a de faire les cent pas déstabilise Watson et l’amène, avec madame Hudson, à le décrire comme « étrange » ou « malade »26 [c’est nous qui traduisons], le langage corporel atypique de Saga Norén s’expose à l’interprétation normative du spectateur qui est bien vite déjouée par un commentaire de la scène par les personnages impliqués, par une verbalisation qui révèle l’implicite et renverse les présupposés.

Pourtant, si certains stéréotypes sont déjoués, d’autres se trouvent perpétués, reproduits sans remise en question. Lorsque Temperance Brennan déclare « You’re a heart person. I’m a brain person. »27, elle n’illustre pas seulement la théorie d’un psychiatre, mais elle réitère également un stéréotype de l’autisme. Poussés à l’extrême, le manque de cœur et l’omnipotence de la logique, loin de renforcer l’humanité des personnages représentés, risquent au contraire de les assimiler à des « machines », à des « extraterrestres » ou à des « ordinateurs »28 [c’est nous qui traduisons]. Holmes lui-même est coupable de déclarations similaires lorsqu’il dit à Watson, dans « The Adventure of the Mazarin Stone », « I am a brain, Watson. The rest of me is a mere appendix. »29, le séparant ce faisant, non seulement de son corps, mais également, par la différence cognitive qu’il désigne, de Watson assimilé, par sa position de narrateur, au lecteur. Dans Bron, Martin est prompt à rappeler qu’il est un corps lorsqu’il déclare, agacé par un indicateur un peu lent à lui livrer les informations qu’il attend : « Je suis fatigué, j’ai faim et j’ai mal à la bite [Martin a subi une vasectomie un peu avant le premier épisode]. » (2, 24:33). En revanche, l’assignation de Saga à une tête n’est pas aussi évidente, d’autant que, dans la traduction française, elle la refuse explicitement lorsque Martin évoque la possibilité d’une promotion après la résolution de l’enquête et qu’elle lui répond : « Je n’irai jamais plus haut. […] Je n’ai pas l’étoffe d’un chef. » (3, 15:35) [c’est nous qui soulignons]. Pourtant, de manière plus diffuse, elle rejette les sentiments traditionnellement rattachés au corps lorsqu’elle ne comprend pas pourquoi la femme de Martin l’appelle au travail : « Quelle perte de temps ! Appeler juste pour entendre une voix. » (2, 38:57). Toujours dans le même épisode, alors que les deux enquêteurs ont rejoint leur domicile, tous deux sont montrés en train de lire. Si Martin parcourt le journal intime, et donc empreint de sentiments, de la prostituée danoise (2, 43:57) à qui appartient la partie inférieure du corps retrouvé sur le pont reliant Malmö à Copenhague, Saga dévore avidement l’essai, genre considéré comme plus élevé, mentionné par le tueur (2, 39:17) et le morceau du cadavre appartenant à la juridiction de l’enquêtrice est également constitué de la partie supérieure du corps, non pas d’une prostituée, mais d’une politicienne suédoise. Ce système d’oppositions entre sentiments et idées, corps et tête, bas et haut participe d’une représentation mettant en jeu le stéréotype de l’autiste n’étant qu’un esprit déconnecté de son corps et détaché de ses sentiments, mais cela ne s’interrompt pas là. Lorsqu’elle parcourt l’essai, Saga est montrée assise sur le comptoir de la cuisine, agitant ses jambes dans le vide et attrapant distraitement, sans détourner son regard des pages d’Égaux devant la loi, des chips dans le paquet posé à côté d’elle (2, 39:17). S’ajoutant à l’intensité de la focalisation, comme pour illustrer la prolongation dans le temps de cette activité, la caméra la perd, alors qu’elle change de pièce, le temps de traverser une cloison (2, 39:28), puis la retrouve dans une deuxième scène où elle est vue buvant dans un bol posé plus loin sur le même comptoir (2, 39:30). La caméra la suit toujours lorsqu’elle traverse la porte de sa chambre, puis la donne à voir étendue sur son lit, le livre toujours porté sur le même avant-bras gauche. Enfin, puisque ses cheveux sont mouillés, le spectateur devine, alors qu’il la retrouve debout dans sa maison, qu’elle sort de la douche et constate qu’elle est toujours absorbée par son livre.

Si les premiers épisodes évitent d’ancrer le personnage dans le stéréotype du génie autiste à la manière de Sherlock Holmes ou de Temperance Brennan, ils mettent en œuvre une « hyperfocalisation » plus réaliste, une capacité à faire abstraction de l’extérieur développée, par certains individus autistes, de manière à surmonter d’éventuelles hypersensibilités30 ou pour contrer des pensées obsessionnelles liées à l’anxiété accompagnant fréquemment l’autisme ou, plus généralement, le fait d’appartenir à un environnement peu enclin à accommoder la différence. En revanche, le stéréotype de l’autiste savant31, c’est-à-dire possédant des connaissances exceptionnelles dans un domaine spécifique, comme Sherlock Holmes dont les acquis « sont pour l’époque désordonnés et peu cohérents »32, n’est pas tout à fait esquivé. À plusieurs reprises, Saga entame des monologues dans lesquels elle livre ses connaissances étendues sur des sujets en rapport avec la criminalité. Lorsque Martin découvre de petits objets métalliques au sol d’un lieu lié au meurtrier, Saga lui apprend qu’il s’agit de « l’électrode d’un pistolet à impulsion électrique » (3, 18:45) et continue en lui expliquant la manière dont elle est expulsée de l’arme et comment elle peut permettre d’identifier le possesseur de celle-ci. De même, alors que Bjorn, un sans-abri, est retenu par le tueur et que son sang s’écoule lentement devant une caméra diffusant en ligne, Saga détermine de tête le temps qu’il lui reste à vivre à partir d’une estimation de son poids, du volume de sang déjà perdu et du pourcentage de sang qui compose le corps humain (3, 56:30), manifestant ainsi des compétences cognitives supérieures à la norme et participant du stéréotype faisant à tort de tout autiste un savant.

L’espace vide, laissé béant par l’absence de consensus médical sur l’autisme, est ainsi investi par la fiction, empli de stéréotypes qui participent de la fascination des médias et du public pour la figure du détective autiste. Comme Sherlock Holmes qui « reflète les ambivalences du scientifique tel qu’il est vu à l’époque »33, incarnant « les outrances des scientifiques, se parant à l’occasion des attributs du savant fou, cher à la littérature populaire »34 et adoptant, de fait, « un comportement quelque peu obsessionnel, ayant parfois du mal à quitter ses instruments et à délaisser ses expériences pour retrouver ses contemporains »35, Saga Norén risque, dans l’outrance de ces stéréotypes, de se voir propulsée hors des frontières confortables de ce que le public considère comme rassurant et « encore humain ». Dans un article portant sur ce phénomène, Stuart Murray note que le danger d’un tel magnétisme est de faire de ces représentations des « effigies de la différence et de l’altérité »36 [c’est nous qui traduisons] associées à « l’extraterrestre au sein de l’humain, au mystique au sein du rationnel, à la dernière énigme »37 [c’est nous qui traduisons]. Dans cette dynamique d’opposition, le point de vue adopté par la série vis-à-vis de Saga Norén prend une importance particulière, qu’il s’agisse de celui porté par son partenaire danois, celui de la caméra traversant plus directement l’écran pour se confondre avec celui du spectateur ou encore celui construit par les identifications intradiégétiques entre Saga et d’autres personnages du récit. Dans ses rapports avec Martin Rohdes, Saga Norén incarne une différence visible, notamment illustrée par une incompréhension des comportements sociaux.

Dans le premier épisode, par convenance et par amabilité, Martin Rohdes entre pour la première fois dans le commissariat suédois portant, dans sa main gauche, un sac contenant des viennoiseries. Lorsqu’il les tend à Saga, celle-ci, plutôt que de tendre les mains pour les recevoir, projette son buste en arrière de manière à les éviter en répondant tout de même « Non merci » (1, 26:14). Bien vite, elle remarque le dossier, bien plus intéressant, que le policier danois tient dans sa main droite et tente de l’attraper, tout en précisant : « Cela aurait été plus rapide par mail. » (1, 26:16). À cet accueil froid, peu encourageant, presque robotique, est opposé la rencontre chaleureuse, qui suit immédiatement cette scène, de Martin avec la secrétaire qui sourit, accepte les pâtisseries et échange des banalités avec lui (1, 27:00). Si cette opposition met l’accent sur le manque d’empathie supposé de Saga Norén, sur une absence de compréhension unilatérale puisque Martin trouve, chez la prochaine personne qu’il rencontre, la réaction qu’il attendait, il aurait été plus juste et moins dommageable de suggérer, comme l’envisage Ian Hacking, un manque de compréhension mutuelle38. Cependant, ici, l’effet produit est celui d’une étrangeté malvenue, la représentation d’un individu incomplet, manquant aux attendus sociaux, « un puzzle en attente d’une solution neurotypique »39 [c’est nous qui traduisons].

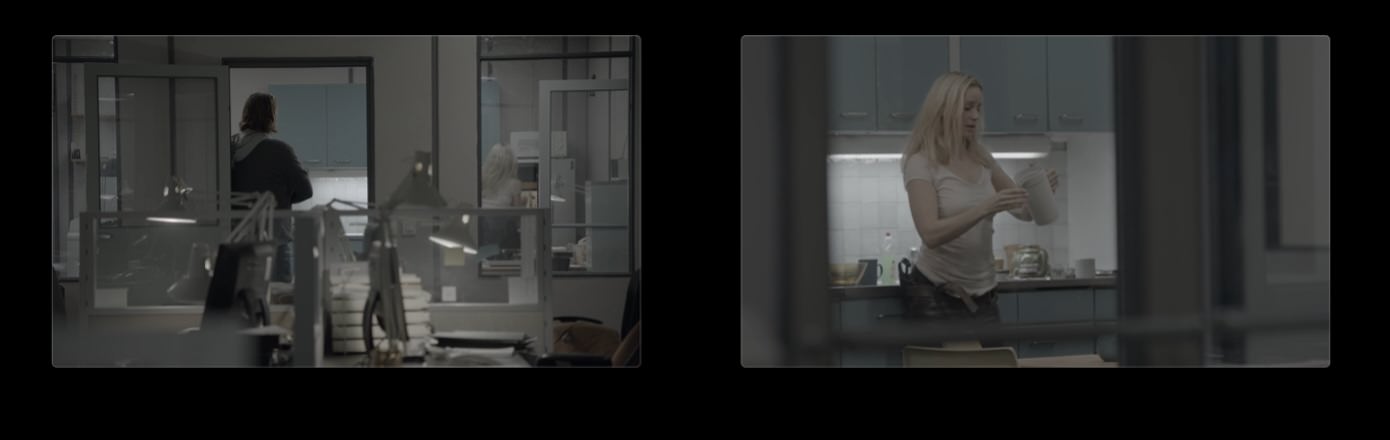

Si, dans les récits d’Arthur Conan Doyle, Watson, en tant que narrateur, prend en charge un point de vue neurotypique et normatif identifié à celui du lecteur40, Martin, personnage parmi d’autres devant la caméra, ne peut prétendre communiquer aussi directement avec le spectateur et c’est alors à l’image, aux choix esthétiques et à une composition minutieuse, d’assurer cette fonction. Saga est souvent montrée à l’écart des autres personnages au moyen de procédés de cadrage.

Dans le premier épisode, alors qu’elle se trouve dans la cuisine du commissariat suédois, son supérieur est vu dans l’encadrement nu de la porte tandis que Saga apparaît, derrière une vitre, dans le cadre de la fenêtre (1, 23:08) et elle semble ainsi s’adresser à la cloison qui les sépare plutôt qu’à l’autre être humain qui l’écoute. Immédiatement après, alors que Martin l’appelle pour lui confirmer la nationalité de la partie inférieure du corps et lui demande alors s’il peut la rejoindre au commissariat afin de collaborer de manière plus efficace, Saga semble d’abord opposée à l’idée, contrairement à son supérieur qui l’encourage à accepter. Cette différence d’opinions se retrouve dans la composition. La caméra se trouve cette fois dans la même pièce que Saga, mais son supérieur est dans le couloir. Tous deux sont encore séparés par une cloison à laquelle s’ajoute encore une surface vitrée disposée, cette fois, sur la porte recouvrant son supérieur hiérarchique (1, 23:40).

Ces procédés d’isolation répétés participent à la fois de la métaphore de l’autisme en tant que mur séparant l’individu du reste du monde, du stéréotype de l’isolation sociale, mais aussi d’une mise en étrangeté de Saga, à la fois vis-à-vis des autres personnages, mais également par rapport au spectateur qui l’observe, non seulement au travers de la surface d’un écran, mais également derrière les nombreuses vitres qui la recouvrent tout au long des épisodes (2, 38:34).

Suggérant non seulement une frontière entre le détective autiste et le spectateur, cette mise à l’écart participe également d’une potentialité inquiétante liée à l’incompréhension mutuelle. Dans le troisième épisode, alors que Martin et Saga se trouvent à l’hôpital où se trouve Sonja, celle-ci, dans un état de semi-conscience, mentionne le nom de son frère (3, 23:24). Lorsque celui-ci entre dans la chambre, les deux enquêteurs le soupçonnent, mais leurs réactions sont différentes. Martin reste calme aux côtés de l’homme visiblement touché par l’état de santé de sa sœur, tandis que Saga s’éloigne vers la porte située à l’arrière-plan alors qu’une musique oppressante se fait entendre. Arrivée au niveau de la sortie, Saga est montrée entre les deux hommes, accentuant leur proximité, repoussant Saga en dehors de leur sphère commune de compréhension mutuelle, mais suggérant aussi, lorsqu’elle sort son arme, que l’un comme l’autre pourraient devenir sa cible (3, 23:30).

Plus tard, dans le même épisode, alors que l’expert vient présenter le profil qu’il a pu établir du tueur (3, 38:27), la caméra montre Martin, isolé dans le cadre formé à l’arrière-plan par un couloir se perdant dans la distance, la chaise rejetée loin de la table, lui-même appuyé en arrière sur son dossier. Saga, en revanche, appartient à un autre cadre, celui de la porte de l’ascenseur contenant également le profileur (3, 38:46). Elle n’est pas appuyée contre le dossier de sa chaise, mais projetée en avant, comme pour mieux établir un lien avec ce que dit l’expert. Si Martin hasarde des regards alentour, Saga plonge le sien dans les paroles du profileur et, lorsque Martin tente de résumer : « Un psychopathe, donc. » (3, 39:10), Saga réagit vivement par un « Non ! » avant d’encourager l’expert à poursuivre ses explications. L’intérêt porté par Saga au profil et sa compréhension des processus de pensée du criminel participent d’une identification des deux personnages présentés comme neurodivergents, tandis que le rejet de l’autre dans le domaine du pathologique par Martin, sa position à l’écart et son incompréhension des conclusions du profileur accentuent l’extériorité du point de vue normatif.

Le profil établi dans cette scène se confond d’ailleurs plus tard avec celui de Saga. Alors qu’elle discute avec son supérieur hiérarchique, il lui confie que son successeur sera certainement heureux d’avoir un atout comme Saga au sein de son équipe. Passant du coq à l’âne, Saga se remet à parler de l’enquête en cours et énonce le profil du meurtrier, « Extrêmement concentré, célibataire, du succès dans la vie professionnelle, un but précis, structuré. » (3, 48:05), que son supérieur prend pour les qualités de Saga que lui-même apprécie, assimilant explicitement Saga au tueur, ou plus précisément laissant entendre que son profil psychologique, en plus de lui permettre de comprendre instinctivement le meurtrier, la prédispose à le devenir elle-même.

Comme la figure de Sherlock Holmes, « savant froid, mystérieux et inquiétant, qui peut certes mettre ses talents scientifiques au service de la vérité et de la justice, mais qui pourrait tout aussi bien les mettre au service du mal »41, le personnage de Saga Norén devient ainsi, par sa différence avec le point de vue normatif représenté par Martin Rohdes et par les choix de composition, mais surtout par la confusion qui s’établit entre le meurtrier et le détective autiste, une tueuse potentielle, bien qu’il n’existe pas de preuve scientifique reliant l’autisme et la criminalité42. Pourtant, la représentation du détective autiste dans Bron, de manière indirecte, suggère une prédisposition. Dans le deuxième épisode, Sonja, après avoir volé des cigarettes dans un magasin et avoir roué de coups un vendeur, s’en prend à un autre sans-abri qui a tenté de lui voler son butin, tout en répétant un fragment d’énoncé, « Charlie a trouvé en marchant dans la rue… » (2, 22:58), hors de son contexte d’origine. Cette répétition pourrait être une occurrence d’écholalie, une tendance spontanée à répéter tout ou partie de phrases qui est caractéristique de différents troubles psychiatriques et neurologiques, et notamment de l’autisme et il s’agirait alors, comme lorsqu’Arthur Conan Doyle associe Holmes à Moriarty43 ou lorsque Temperance Brennan est comparée à son double maléfique Christopher Pelant ou à son apprenti déchu Zach Addy44, de suggérer le fragile équilibre supposé qui, à tout moment, menace de faire basculer Saga, du fait de sa différence neurologique ; de l’ordre à l’entropie la plus explosive. Comme Saga, qui change de t-shirt au beau milieu de l’open-space du commissariat sans chercher à dissimuler sa nudité, Sonja déambule dans les rues en plein jour sans t-shirt, dissimulant avec peine son buste nu sous un manteau de fourrure. Mettant fin à la scène mentionnée plus haut, elle se penche sur le sans-abri maintenant au sol et, d’un coup de mâchoire, semble lui dévorer l’oreille avant de se relever, la bouche ensanglantée. Puisque la société imagine l’esprit humain comme « le symbole de ce qui nous sépare de l’animal »45 [c’est nous qui traduisons], la différence cognitive devient le motif du rejet du personnage autiste en dehors de l’humanité et de son association à l’animalité.

Comme les chiens employés, du temps de Louis XIV dans la chasse au loup représentés dans le tableau d’Alexandre-François Desportes46, Saga Norén, comme Sherlock Holmes47 et comme l’inspecteur Murakami dans Chien enragé, devient la bête apprivoisée utilisée pour traquer l’autre animal resté à l’état de nature. Cette domesticité acquise, cette intervention du neurotypique dans l’éducation appropriée de l’autiste est d’ailleurs suggérée dans le troisième épisode lorsque, toujours à l’hôpital, alors que l’infirmière ne leur a pas donné l’autorisation d’entrer dans la chambre de Sonja, Martin décide tout de même de « jeter un œil », à la surprise de Saga qui, au lieu de le suivre naturellement dans la chambre de la patiente, se fige dans le corridor.

La caméra se place alors à l’intérieur de la chambre et, si la focalisation se fait d’abord sur Martin entrant par l’entrebâillement de la porte, elle se déplace rapidement vers le visage de Saga, aperçue au travers d’une petite ouverture vitrée découpée dans la partie supérieure de la porte (3, 21:54). Elle hésite, regarde à sa droite puis à sa gauche, et décide à contrecœur de le suivre, quittant la petite fenêtre pour franchir, après Martin, le seuil de la chambre assimilée à l’espace personnel de l’autre. Derrière cette surface vitrée, c’est encore la métaphore de l’autisme en tant que mur qui se déploie et il revient au neurotypique, ici à Martin, d’apporter une solution à ce qu’il considère comme un problème en faisant sortir Saga de son apparente réclusion. Il semble effectivement qu’il s’y soit « bien » pris puisque, dans la scène suivante, c’est Saga qui, penchée au chevet de Sonja, s’adresse à cette dernière et non Martin. Miraculeusement, la connexion s’établit et celle qui était inconsciente reprend ses esprits (3, 22:30), participant de l’idée qu’un lien unit les deux femmes, qu’une communication étrange est possible entre leurs deux esprits atypiques ; en bref, que Saga et Sonja sont deux facettes d’une même réalité problématique, une domestiquée, participant de l’institution policière, et l’autre livrée à elle-même dans la jungle urbaine de la rue et exprimant sa terrifiante potentialité.

Dans A Study in Scarlet, alors que Watson n’est plus véritablement certain de l’innocence de son ami, Sherlock Holmes s’exclame « Don’t go arresting me for the murder… I am one of the hounds and not the wolf »48. Du chien domestiqué au Chien enragé, du traqueur de loup à la bête elle-même, la frontière est d’autant plus fine que l’humanité supposée de l’individu peut lui être aisément retirée. Dans ces conditions, les raisons de l’absence d’explicitation du diagnostic au sein même de la série paraissent plus évidentes, puisque le détective autiste, en plus de perpétuer nombre de stéréotypes potentiellement dangereux sans les remettre profondément en question, devient le support d’expression d’une altérité menaçante, de l’inhumain à l’apparence ordinaire, de la bête sanguinaire camouflée derrière le masque rassurant de la domesticité et du respect outrancier des règles, et lie le détective neurodivergent et le criminel au nom d’un principe implicite qui voudrait établir une corrélation entre les penchants meurtriers et la distance d’un individu avec une norme neurologique. Ainsi, ni protagoniste entier, ni tout à fait antagoniste, le détective autiste dans ces premiers épisodes de Bron est un protagoniste conservant, en son sein, la potentialité d’un devenir antagoniste qui lui permet à la fois, par son ambivalence fondamentale et par la constante suspicion qu’il fait naître, d’être une source de fascination pour le spectateur et de représenter une figure absente ou, dans les premiers épisodes au moins, non identifié dans la fiction criminelle, celle du meurtrier, de désigner l’autre inquiétant dans la figure rassurante du justicier, l’inhumain au sein même de l’humain. Condition invisible, l’autisme, contrairement au genre et à la couleur de peau, est moins directement identifiable. Une simple permutation permet de mettre en lumière les graves implications de la métaphore de la chasse au loup : que dirait-on d’une fiction criminelle suggérant que sa détective, parce que femme, est mieux à même de comprendre la logique malsaine d’une meurtrière ? D’ailleurs, n’y aurait-il pas déjà, chez ce protagoniste, déjà quelque chose, dans sa manière de pensée féminine, qui la prédisposerait à la criminalité ? Cette occurrence répétant encore et toujours ce même schéma narratif, ce même stéréotype porté par Sherlock Holmes, Spencer Reid, Temperance Brennan et plus ou moins par l’ensemble les itérations du détective autiste est d’autant plus problématique que les représentations fictionnelles peuvent modeler, en plus de l’attitude du spectateur envers les individus avec autisme et l’identité même des autistes, la perception médicale de ce trouble du neuro-développement. En 2013, dans une lettre adressée à l’éditeur publiée au sein du Journal of Autism and Developmental Disorders, Eric Altschuler suggérait que l’étude de représentations telles que Sherlock Holmes pourrait servir à établir les critères permettant le diagnostic d’individus réels49, faisant ainsi de la fiction et de ses stéréotypes le point de départ de la construction sociale de l’autisme.

Bibliographie

Corpus primaire

Bron. 2011. Série télévisée. Épisodes 1 à 3. ROSENFELDT, Hans (réal.). ROSENFELDT, Hans, AHLGREN, Camilia (sc.). Diffusé du 21 septembre 2011 au 18 février 2018. Stockholm : SVT1.

Ouvrages critiques

HACKING, Ian. « Autistic autobiography ». Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2009, vol. 364, n°1522, p. 1467-1473.

LEVET, Natacha. Sherlock Holmes. De Baker Street au grand écran. Autrement : Paris, 2012.

LOFTIS, Sonya Freeman. Imagining Autism. Fiction and Stereotypes on the Spectrum. Indiana University Press : Bloomington, 2015.

MEYER-BOLZINGER, Dominique. La méthode de Sherlock Holmes. De la clinique à la critique. Campagne Première : Paris, 2012.

MITCHELL, David. and SNYDER, Sharon. Narrative Prosthesis. Disability and the Dependencies of Discourse. University of Michigan Press : Ann Arbor, MI, 2001.

MURRAY, Stuart. « Autism and the Contemporary Sentimental: Fiction and the Narrative Fascination of the Present ». Literature and Medicine, 2006, vol. 25, n°1, p. 24-45.

Articles de presse

GILBERT, Gerard. « Sofia Helin on The Bridge and why she based Saga Noren on a cross between Dirty Harry and a goat ». The Independent, 9 novembre 2015. Disponible en ligne https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/features/sofia-helin-on-the-bridge-and-why-she-based-saga-noren-on-a-cross-between-dirty-harry-and-a-goat-a6727586.html (consulté le 5 décembre 2019).

MAUGE, Sébastien. « The Bridge-Bron: “Les auteurs voulaient tuer Saga Norén à la fin de la saison 1 !” ». Télérama, 10 mai 2018. Disponible en ligne https://www.telerama.fr/series-tv/the-bridge-bron-les-auteurs-voulaient-tuer-saga-noren-a-la-fin-de-la-saison-1,n5640901.php (consulté le 5 décembre 2019).

RIZZITELLI, Rico. « Bron/Broen compte pas pour des prunes ». Libération, 20 avril 2018.

SÉRISIER, Pierre. « Bron — Saga Norén, héritière du genre noir ». Le Monde, 10 octobre 2015. Disponible en ligne https://www.lemonde.fr/blog/seriestv/2015/10/10/bron-saga-noren-heritiere-du-genre-noir/ (consulté le 5 décembre 2019).

THOMAS, Rachel. « Interview with Actor Matthew Gray Gubler from Criminal Minds ». LiveAbout, 17 avril 2018. Disponicle en ligne https://www.liveabout.com/an-interview-with-matthew-gray-gubler-3283992 (consulté le 5 janvier 2020).

TOWNSEND, Lucy. « How The Bridge’s heroine became a role model for women with autism ». BBC News, 9 décembre 2015. Disponible en ligne https://www.bbc.com/news/disability-34995327 (consulté le 22 novembre 2019).

Classifications et articles médicaux

« Autism Spectrum Disorder ». Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5 ème édition. American Psychiatric Association Publishing : Washington, 2013.

« Asperger syndrome ». International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10 ème édition. World Health Organization : Genève, 2016.

HOWLIN, Patricia, GOODE, Susan, HUTTON, Jane, and RUTTER, Michael. « Savant skills in autism: psychometric approaches and parental reports ». Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2009, vol. 364, n°1522, p. 1359-1367.